14 MBTI②

16タイプ性格診断で使われている言葉について、私なりに整理してみました!

これを、ONF の魅力につなげて書いちゃいます~💗

今回は、後半に、たっぷり魅力を書いていますよ~😍

またしても長いですが、おつきあいください~♬

このページの内容は、引用形式で書いていない部分も、2冊の本を参考にしてまとめています

もちろん、自分の考えを混ぜて書いています!

一般的態度【内向・外向】

赤ちゃんの時は、

物音がしたとき、その音の場所に向かおうとするのが外向型

反対に、遠ざかろうとするのが内向型

子供の時は、

先生や大人たちの考えを感じとって行動し、不安をあまり感じないで、新しい場面に積極的に働きかけていくのが外向型

友人や先生となじみにくいが、徐々に自分の世界を広げて立ち上がってくるのが、内向型

新しい場面に入るときの行動によって、両者の相違が特徴的に出てくる。

(略)

これらの二つの一般的態度は、もちろん完全なかたちでは存在せず、普通は、これら両方の態度を共に持ち合わせている。しかし、大体はどちらかの態度が習慣的に現れ、片方は、そのかげに隠れている場合が多い。

河合著 P42~44より

外向は自分の外側の世界へ関心が向く意識の態度を言う。

内向は自分の内側の世界に関心が向いている。

意識の態度として、より外向の部分が優位な人を外向、より内向の部分が優位な人を内向、と呼んでいるに過ぎない。

また、ユングの考えでは、その人が外向か内向かは、偶然生まれもったもので、遺伝などが原因ではない。

山根著 P161・162より抜粋

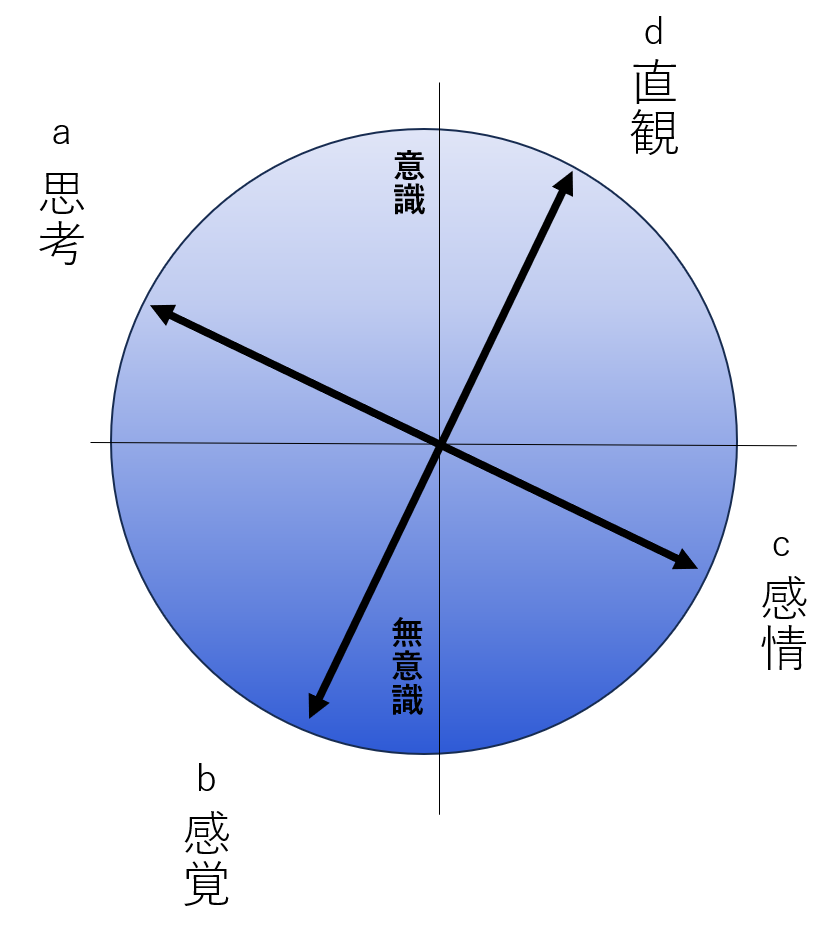

意識の機能【思考・感情・感覚・直観】

例えば、テーブルの上に見知らぬ花びんが置いてあったとき、最初に気になることは何か

a 花びんが置かれた理由や目的 「誰が何のためにここに置いたんだろう~」など

b 花びんが好きか嫌いか「この花びんはいいな、好きだな」など

c 花びんの形「この花びんは円柱だ」など

d 花びんから感じるイメージ「この花びんは女性が置いたに違いない」など

・・・

a 知的に捉えようとするならば、思考機能が優位

b 自分の好き嫌いを基準に注目するならば、感情機能が優位

c 見たままの形に最初に目がいくようならば、感覚機能が優位

d 特に根拠もなくパッと何かを感じ取ったり、勘づいたりするなら、直観機能が優位

ユング自身は四つの意識の機能について、「感覚は、そこに何かがあることを教える。思考は、それが何があるかを教え、感情は、それが自分にどのような価値があるのかを教える。しかし、それがどこから来たのか、これからどこに行くのかは、わからないままだが、勘を働かせることはできる。(直観)」と説明している。

山根著

外向・内向の2つの「意識の態度」に加えて、4つの「意識の機能」を定義しているので、2×4=8つの基本的な意識のタイプに分けられます

私が、面白いな~!と私が思ったのがこの図です

この図の例は、外向ー直観型の人の場合のパターンです

直観によって得たものを適切に獲得してゆくためには、必ず、隣にある思考か感覚の判断の助けを必要とします

直観型の人で第二次機能が思考であるとすると、感情は第三次機能になり、感覚は劣等機能になります

この例の場合、直観→思考→感情→感覚 の順にどんどん未分化になっていきます

最も未分化な感覚は、意識から遠くなります

この図だと、一番下の深い所に感覚が来るから、無意識の部屋に感覚機能をしまい込んじゃうんだね~

性格診断では、意識に出てくる機能(上の方にある機能)を教えてくれます

でも実は、反対側にある機能を意識の方へと向かわせることが、ユング心理学の目的とも呼べるものなのです

表(意識)が分かるから、隠れているもの(無意識)が分かります

自分の意識のタイプが何であるかに目が行きがちだが、そうではなくて、「4つの意識の機能をすべて使うために、自分が使いがちな機能(優越機能)と、使いこなせていない機能(劣等機能)をきちんと知りましょう」という概念なのだ。

そうやってちゃんと自分の4つの意識の機能を使って物事を見るようにすると、より深く、より豊かに、より多面的に—つまり、よりトータルに—起きていることを理解できるようになりますよ、ということなのである。

山根著 P148・149より

これが、タイプ論の概念のようです

自分のことを知り、世の中のできごとを理解しようとして、人は成長していくのですね~

意識を増やす

「4つの意識の機能」をまとめてみましたが、私たちがしまいこみやすいものは、「意識の機能」だけではありません

ユング心理学では、無意識を意識化することによって自己理解を深め、心の安定を図ります

私たちの中には、互いに矛盾するようなさまざまな自分が住んでいる。正しくありたい自分、他人のことなんかどうでもいい自分、強い意志を持つ自分、情けない自分—、そのどれもが自分で、時と場合によっていろいろな自分が顔を出す。

時には、「こんな自分は知らない」というような、自分でも驚くような自分が登場することもある。人は自分で思うよりも、ずっと複雑で、善悪では割り切れない、矛盾に満ちた存在なのである。

ユングは、このような私たちのこころの中のさまざまな住人を、いくつかにカテゴライズして理解したのである。

「影」、「アニマ」、「アニムス」、「ペルソナ」「老賢者」という分類名が特に知られている(略)。

山根著 P70より

ユング心理学の「こころを信頼する」という態度は、要するに、人間を超えた大いなる存在というものはあって、私たちはその前に謙虚にならなければならないということである。

人間は科学や技術を発展させ、周囲の環境を安全で清潔になるようにコントロールしてきた。そしてそれは、自分自身や自分の人生をコントロールできるという思想を生み出した。

よく人生を車に乗ってどこかへ行くことにたとえて、「ハンドルを握っているのは自分」というような言い方をしているのを見かけるが、本当にそうなのだろうか。

ハンドルを握って、とりあえずの行き先を決めるのは自分かもしれないが、そもそもどうしてハンドルを握ることになったのかも、どうしてそこに行きたいと思ったのかもわからないし、たとえハンドルを握っていても、行き先に着けるかも、行き先に着くまでに何が起こるかも決められない。

そう、物事には、私たちが自分で決められることと決められないこと、コントロールできることとできないことがある。

人生についても同じく、自分で決められず、コントロールが及ばないことがある。そのことに気がつき、受け入れようとユング心理学は提案しているのである。

山根著 P148・149より

意識と無意識のコミュニケーションを図るのですね~

心の中の意識の部分を増やしていくことで、心は安定に向かって行きます

「コントロールできる!」という思想は、ソクラテスの思想に近いのかな~なんて思いました(ニーチェがソクラテスの思想を批判している内容が、ニーチェに関する本の中に頻繁に登場します…)

「劣等感をもたせないために」なされる教育的配慮は、むしろ劣等感コンプレックスを強化するのに役立っている場合さえあることを知るべきである。いかに先生が見て見ぬふりをしたり、心にもなくおだてたりしても、たとえ、その生徒はわからないにしてもコンプレックスの方は見のがしはしないのである。

河合著 P86より

日本の学校って自己理解をさせてもらっていないから、コンプレックスとのコミュニケーション方法を知らないまま大人になっている場合が多いのですね(私自身も!)

コンプレックスと向き合うことを避け、自分の家の中にしまいこもうとしても、コンプレックスの方から私たちに話しかけてくるんですね

だから、コミュニケーションをうまく取れるようにすると、心は安定します

夢

無意識が意識に話しかけてくる場面の1つに、「(眠っている時にみる)夢」があります

この「夢」を分析して、その人自身が自分の神話、つまり「個人的神話」をつくれるように導こうとしているのが、ユング心理学なのですね

ユング心理学の目指す「個性化」というのは、その人の「個人的神話」を見出していく過程のことをさしている、ともいえるようです

その人のその人によるその人のための「物語」

自分の世界は、自分が主人公!

自己理解、自分が主人公の物語を見出すことは、心の安定につながるんですね~(^^♪

こころは家にたとえることができるが、その家は私たちのコントロールが及ばない領域である。自己はその家のリーダーのような存在だ。そして自我が実務を取り仕切り、自己は「私の物語」を導いている。

山根著 P129より

私なりにまとめてみました!

う~ん…

やっぱり、書くと頭の中が整理される感覚があって、超気持ちいい~♬♬

ちなみに、16タイプ性格診断は

外向型—内向型

直観型—感覚型

思考型—感情型

というものだけでなく

計画型—探索型

自己主張型—激動型

というような特性で診断しているようです

『ユング心理学入門 河合隼雄著 培風館』…以降、河合著と書きます

『自分を再生させるためのユング心理学入門 山根久美子著 日本実業出版社』…以降、山根著と書きます