『かぼちゃの つる』

1年生の我が子の教室では、『かぼちゃのつる』という道徳の授業でした。

先生は、元気なかぼちゃの気持ちについて、最後に子供に聞いていました。

「かなしいよ、いたいよ」

「いうことをきけばよかった」

「こんどからルールをまもります」

気持ちを想像することはとても大切だな…

確か、お互いの心を学ぶのが「道徳」の内容だよな…

なんて思いながら、消しゴムを触っていて話を聞いていないであろう我が子の様子を参観していました。

…この後、親は体育館で全く話を聞いていないのですから、似たもの親子です…。

今、この時の授業について、よくよく考えてみたら…

「出る杭は打たれる」

今の日本社会を言っているようです。

そして、

「ルールを守らないのは悪いこと!だからバチが当たるのよ!」

ということなのでしょうか??

この元気なかぼちゃ。

何度注意されても分からないかぼちゃ。

今、児童の6%と言われている発達特性のある子供、あるいは問題行動を起こす子供のことを言っているように感じられます。

元気なかぼちゃは、はみ出てしまったら怒られるだけ

車でひかれ、人の冷たさを知る

周りのかぼちゃたちに責められる

そして、自分はダメなヤツだと思い、自己肯定感が下がる

世間に背を向け、より反抗的な態度になってしまう

これが、非行や引きこもりの原因になっていないでしょうか…?

何度言っても、話の内容が分からない

それをやったらどうなるか、想像する力がない

これは、能力的なものが原因とも考えられます。

こういう子供は、感覚が違う。

聞こえ方、見え方が違う。

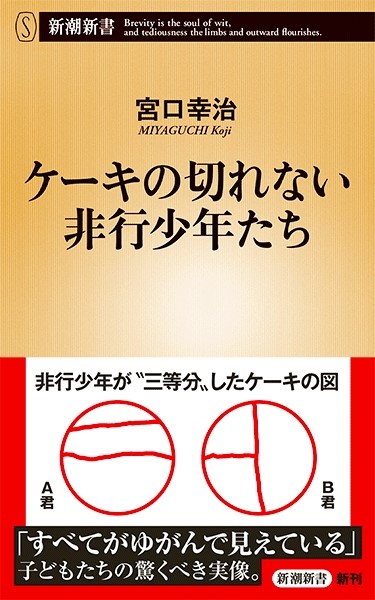

宮口幸治著『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書刊)

2020年ベストセラー上位にランキングしている本です。

筆者は、とても温かく子供を包み込んでくれています。

「困っている子供」の理解が深いです。

「困らせている子供」

本当は、

「困っている子供」 なのです!!

すべてがゆがんで見えているから、

分からないのです!!

周りのかぼちゃたちが、元気なかぼちゃのことを理解することがまずは必要です。

自分と同じものの捉え方ではない人が存在します。

違いを知ることが大切です。

この部分は、しっかり子供たちに教えてあげないと~!!

その上で、そういうかぼちゃとも共存できるような方法をみんなで探って、みんなで幸せになっていけば良いのでは…

元気なかぼちゃは、たぶん、困っているかぼちゃなのでしょう。

私が参観した授業での、この子供の意見…

「いうことをきけばよかった」

「こんどからルールをまもります」

「きっと、これが正解で、こう答えれば大人は納得してくれる」

と考えて、口にしているように思います。

これは、元気なかぼちゃの本音ではないような気がします。

「こう言えば、正解なんだろうな」ということを、子供が並べているだけじゃないかと…

そして、

「やろうと思っていてもできない」

「♬ わかっちゃいるけどやめられな~い」

というのが人間の面白いところ。

アイスは1日1個までと決めていても、時々守れない…

子供にイライラをぶつけてはいけないのは分かっているけど、抑えられない…

その弱い心の部分について議論していくのが、面白いのではないかと思います!(私も学び取りたい!)

私が参観した授業で、このかぼちゃの気持ちを想像するなら、

「何があるのか気になって仕方ないから行ってみたくなっちゃったの。」

「体が勝手に動き出しちゃうんだよ。」

「そんな~!車にひかれるなんて分からなかったよ。!」

「聞いただけじゃ分からないんだよ~!」

「『こっち』って、どこのこと?」

その子が分かりやすいように、注意の仕方を変えてあげよう。

「この先はこうなるんだよ、これは命に関わる危険なことなんだよ。」って絵や写真などで具体的に伝えたら分かるかもしれない。

体が動いちゃうなら、「これに巻き付いてごらん。」と、ネットを張ってあげたらどうかしら?

「あなたはこの目印に沿ってつるをのばすんだよ。」

「この線を見てごらん、ここの線から出ないようにしてね。」

言い方ややり方を変えたら、分かってくれるかもしれない。

道路の方に行きそうになったら、ほかのかぼちゃがつるを伸ばして守ってあげてみては?

まわりのかぼちゃだって、協力してくれるかもしれない。

もっともっと、いろんな方法を子供たちが考えて、意見として出してくれると思います。

周りの人たちの優しさを感じ取ることができたら、反抗的な態度をとらなくなるかもしれない。

人々の優しさを分かってくれる時が来ることを、信じてあげればいいのではないでしょうか。

「優しさを育てるには、優しさに触れること」

これが大切なのだと、私は思います。

私は5歳くらいまで、靴の左右が分かりませんでした。

同じ形に見えたのです。

見え方が違ったのだと思います。

怒られましたよ…。

「どうして何回言っても分からないの?見れば分かるでしょ!」

でも私は、

「何を言っているのか、分からない~😢」

怒られることで、自分はダメな人間だと思い、今も嫌な記憶として残っています。

我が子も似たような感覚を受け継いだようで…

しっかり靴の左右を間違えてくれていました。

我が子にはこうしてあげました。

子供が好きな絵を左右に半分ずつ描いてあげて、

絵がつながるようにすれば、左右が正しく揃えられます。

怒らなくても、いつか分かる時が来るはず!!

今は、靴の左右が分かるようになっていますよ~♪

「あ、虫が飛んでる~!」「地面が濡れていて嫌だな~。」

なんて、他のことが気になってしまい、話が頭に入らない不注意のかぼちゃもいます。

「私の根っこの周りは栄養がなくて、うまく伸びることができないよ~。」

という環境が良くないかぼちゃもいます。

いろんなかぼちゃと、一緒に生きていかなくてはなりません。

意見を子供たちから出させて、元気なかぼちゃ、自分と違う状況のかぼちゃたちと一緒に生きていくために、幸せになる方法を見つけだす。

「お互いの心を想像する」というのは、この場面じゃないの??

話が分かるかぼちゃも、話が分からないかぼちゃも、不注意のかぼちゃも、栄養が足りないかぼちゃも、《幸せに生きる【権利】》があります。

幸せに生きるための方法を子供たちが議論して、学び取っていけばいいのではないかしら???

幸せになるために…

小学校では2018年から、中学校では2019年から道徳が教科になりました。

教科になったので、教科書を使って学んでいるようです。

さらに、議論が中心になってきたとのこと。

私が参観したような授業は、もう行われていないのかもしれません。

でも、このブログを読んでくださっている方は、【権利】について学ぶことなく、議論が中心でない道徳の授業の時代なのではないのかと思います。

《幸せに生きる【権利】》を教えてもらっていたとしたら、素晴らしい先生に出会えていたのだと思います!!

【権利】を正しく理解し、自分たちのものにしていくこと

【権利】を行使し、女王アリの支配から独立する「独立自尊」

これが、自分を犠牲にしている私たち、お上意識が残る私たちには必要なのだと、私は思います!!

私の今の職場…

最高のリーダーに守られて、気持ちよく仕事ができています。

リーダーが【権利】を行使することの大切さを分かっている。

1人1人の『心』を理解しようとしてくれる。

以前と比較し、残業時間がものすごく減りました。

素晴らしい今のリーダーと、女王アリの顔色を見ながら仕事をする以前のリーダーの時とでは、私のストレスの度合いが雲泥の差です。

女王アリは相変わらずでも、リーダーの考え方が合理的で行動力がある。

そして、仕事の才能もある。

こういう働きアリがリーダーでいてくれると、本当にありがたいです。

働きアリにとっては最高のリーダー、こういう働きアリは、女王アリに嫌われてしまいます。

そして、根本は変わりません。

女王アリはしっかり旧態依然のまま君臨しているから、自由には動けません。

周りの働きアリたちは「こんな働き方、嫌だ!」と思っていても、何も言いません。

『青鬼の心』を持ち、女王アリの下にいるのが当たり前だと思っているからです。

そして、日本には「出る杭は打たれる」という悪しき習慣があることを、多くの働きアリは知っています。

「No!」と声に出す働きアリが少数だと、女王アリに叩かれてしまう

だから、「No!」と言えません。

より多くの人が「独立する」という意識にならないと、何も変えられないのです。

出る杭がたくさんあれば、女王アリは杭を打つのを諦めます

福沢諭吉の言う「独立の気概をもつ」ということが、今、とても大切なのだと思います。

子供たちには、《幸せに生きる【権利】》を学び取らせてあげる

多くの人が《幸せに生きる【権利】》を学んで独立し、みんなで「No!」と言う

これができたら、幸せの輪が広がっていくのではないかしら~💖

元気なかぼちゃが主人公

「どんどん伸びて気持ちいいなあ~!」

と、元気なかぼちゃはどんどん伸びていく。

「こっちがまだ空いてますよ」

と何度も友達に注意されたのに、

言うことを聞かない。

そして、道路にまでつるを伸ばしてしまった。

しまいには、トラックが来てそのつるを車でひき、元気なかぼちゃは涙を流す。